擁有比較多,就需要幫助別人比較多嗎?

一、前言:當善良變成一種壓力

我們從小被教育要「樂於助人」。當別人需要幫忙時,伸出援手似乎是

理所當然的美德。但隨著年紀增長,你是否也曾感覺到:幫助別人,

不再只是出於真心的願意,而是一種社會的期望、一種被預設的角色?

有人說:「你比較有能力,應該多幫一點。」

有人暗示:「你人那麼好,這種小忙你不會不幫吧?」

久而久之,善良成了壓力,付出變成義務。

我開始思考「擁有比較多,就真的要幫助別人比較多嗎?」如果善良變成了責任,

它還能算是善良嗎?

二、社會潛台詞:有能力的人,就該多付出?

在我們成長的文化裡,「多」常被連結成「應該」。有錢的人應該多捐款、

有能力的人應該多幫忙、有時間的人應該多付出。表面上看,這似乎合理。

但這種「應該」往往沒留給個人太多選擇的空間。

當幫助成為道德標準,不幫就會被貼上「冷漠」「自私」「沒同理心」的標籤,

那份善意就不再自由,而變成了被期望的表演。

社會的潛台詞其實是:「你有,就該給。」但真實的人性比這更複雜

有時候,你擁有的多,是你努力得來的成果;有時候,你之所以有能力,

是因為你犧牲過、承受過。別人看見的是結果,卻忽略了你走過的路。

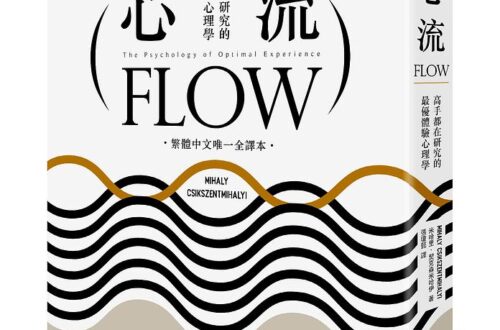

三、心理學的角度:幫助他人,為何讓人兩難

心理學研究指出,幫助他人會釋放催產素與多巴胺,讓我們感受到被需要、

被肯定,甚至帶來幸福感。這是人類天生的「同理本能」。

然而,幫助的動機並不全然純粹。有時,我們幫忙並不是因為真的想幫

而是害怕:

-

害怕被討厭;

-

害怕被誤會成冷淡;

-

害怕破壞關係。

這種「恐懼驅動的幫助」,心理學稱為取悅型行為(people-pleasing)。

它源於一種信念:「我只有不拒絕,才值得被愛。」

於是,善良變成一種交換。我們用「幫忙」換取安全感,用「付出」換取歸屬感。

但這樣的善良,往往會讓自己在某個時刻耗盡力氣。

四、出於愛的幫助,與出於恐懼的幫助

出於愛的幫助,是自由的。你願意伸手,因為你心中有餘裕;你幫助別人,

但不失去自己。這樣的付出是溫柔而堅定的,它帶來連結,而不是消耗。

出於恐懼的幫助,則是一種壓抑。你怕被責怪,怕被排擠,怕顯得「不夠好」。

你不是在幫別人,而是在安撫自己的焦慮。這兩種幫助的差異,在於

一個源於愛與選擇

一個源於恐懼與義務。

真正成熟的善良,不是「一味給」,而是知道何時該給、何時該停。

五、被預設的善良:當「好人」變成一種義務

有一種疲憊,不是來自「被請求幫忙」,而是來自「被預設你會幫忙」。

🚗 例子一:你有車,所以你「順便」

你有一台車,於是每次下班或聚會後,總有人笑著說:

「你順路吧?載我一下~」有時候真的順路,你也樂於幫忙;

但有時候你真的不願意,卻無法拒絕。

那一刻,你的「願意」變成了「應該」,你的「善意」變成了「責任」。

甚至有一次你拒絕了,對方還反問:「你怎麼那麼小氣?」明明只是想喘口氣,

卻被說成冷漠。

💼 例子二:你工作能力強,所以「再多幫一點」

在職場上,有人總是被誇「很可靠」。因為你做事細心、有效率,所以同事習慣

把瑣碎的事都交給你處理,「這個你比較快啦」、「幫我一下不麻煩」成了日常台詞。

久而久之,別人不再看見你的努力,而是理所當然地依賴你。當你試著說

「這次我可能沒時間」,有些人甚至表情一變:「那誰來做?」他們不是感謝你

曾幫過多少,而是抱怨這次為什麼不再幫。被信任很好,但被「預設會幫忙」

卻很累。

🏠 例子三:你懂事,所以「你不會介意」

在家庭裡也常見這樣的劇本。也許你是那個最懂事的孩子、最可靠的兄弟姊妹。

家人知道你不太拒絕,所以無論是幫忙跑腿、借錢、照顧誰,總是第一個想到你。

別人會說:「你最有責任感」、「你不會說不嘛」。他們的話表面是讚美,

其實是一種無形的安排。懂事的人最容易被綁住,因為你太知道別人需要什麼,

卻忘了問自己——那我想要什麼?

🤝 被預設的溫柔,會讓人慢慢麻木

當一個人總被預設為「會幫忙的人」,他會漸漸失去「選擇」的空間。

有一天,你甚至會懷疑:「我是不是只能繼續當那個好人?」

但真正的善良,不應該是被迫的習慣。它該是一種自由的選擇。你願意幫,

因為那刻你的心柔軟;你拒絕幫,因為那刻你也需要照顧自己。

善良,不該是一種「角色」,而是一種「狀態」能給,也能收;

能付出,也能保留。

✨ 結語

「當別人把你的好當成理所當然,記得提醒自己:善良,也需要界線。

因為當你的溫柔被視為義務時,它就不再是愛,而是一種消耗。」

六、從「該不該幫」到「怎麼幫」

有時候,我們會陷入一種二分法:要嘛幫、要嘛不幫。但世界並非非黑即白。

真正的智慧,是學會「怎麼幫」。

-

有時候,幫助是替他完成;

-

有時候,幫助是陪他一起想辦法;

-

而更多時候,幫助是讓他學會自己解決。

後者需要更多耐心與信任。但那樣的幫助,能讓人長出力量,而不是依賴。

幫助別人不是替他背包袱,而是教他怎麼調整肩帶,讓他能自己走下去。

七、善良的界線:不幫不是冷漠,是尊重

我們常被誤導,以為拒絕別人是不友善的。但事實上,「界線」才是真正的尊重。

當你願意清楚表達自己能幫到哪裡、不能幫到哪裡,你是在誠實地與人相處,

也讓對方明白你的立場。拒絕不等於冷漠,有時候,是因為我們懂得:

如果自己都被耗盡,就再也無法真心去愛與給。

「幫助的前提,不是能力,而是餘裕。」

你有餘裕,就給出;當你沒有餘裕,就先照顧自己。因為健康的善良,

必須建立在完整的自己上。

八、別人的比較,不該成為你的衡量

「你那麼有能力,多幫一點又怎樣?」這句話看似合理,其實是一種無形的比較。

人與人之間的「多」與「少」,不只是錢、時間、資源的差距,

還有心理能量的差距。有些人外在富足,內在卻疲憊;有些人表面閒暇,

心裡卻正在承受巨大的壓力。沒有人能真正衡量別人的「餘裕」,因此,

也沒有人能替誰定義「應該」。

每個人的「夠」都不一樣。如果你的多,是努力與犧牲換來的,那你更有

權利選擇要不要給。

九、當幫助變成習慣,別忘了停下來看看自己

有些人一輩子都在幫別人。幫家人、幫朋友、幫同事、幫陌生人……

到最後,卻忘了幫自己。你可能熟悉那種感覺別人一句「拜託」,

你的嘴比腦更快說出「好啊」。但回頭看,自己卻被壓得喘不過氣。

善良如果沒有被看見,就會慢慢變成一種痛。而這份痛,

會讓人對善良產生懷疑。

所以,記得在幫助別人之間,也給自己一點時間被理解、被照顧。

因為「自己」也是最值得幫助的人。

十、結語:讓善良,回到初衷

善良不是義務,也不是比賽。它不該被衡量、不該被利用,也不該被預設。

你可以選擇幫助,也可以選擇拒絕。你有能力給出愛,也有權利保留能量。

真正的善良,不是讓自己燃燒來照亮別人,而是能在光裡與人同行

不犧牲、不勉強、不被消耗。

當我們願意從「被期待的善良」走向「自由的善良」,那份光,

才會真正溫暖人心。

「願你的善良,有界線、有力量,不再是被消耗的義務,

而是你心中溫柔而堅定的選擇。」

💌

如果你也正在學習在「善良」與「自我」之間找到平衡,

歡迎追蹤我,讓我們一起練習

溫柔而清醒地成為一個善良的人。